世間では脱炭素だEVだと意見が分かれつつも世の中はEVの方向に向いているというのが多勢のようだが、それと並行するように語られるのが自動車の完全自動運転化である。今日はこのクルマの完全自動運転化に絞って私見を書き綴ってみたいと思う次第です。

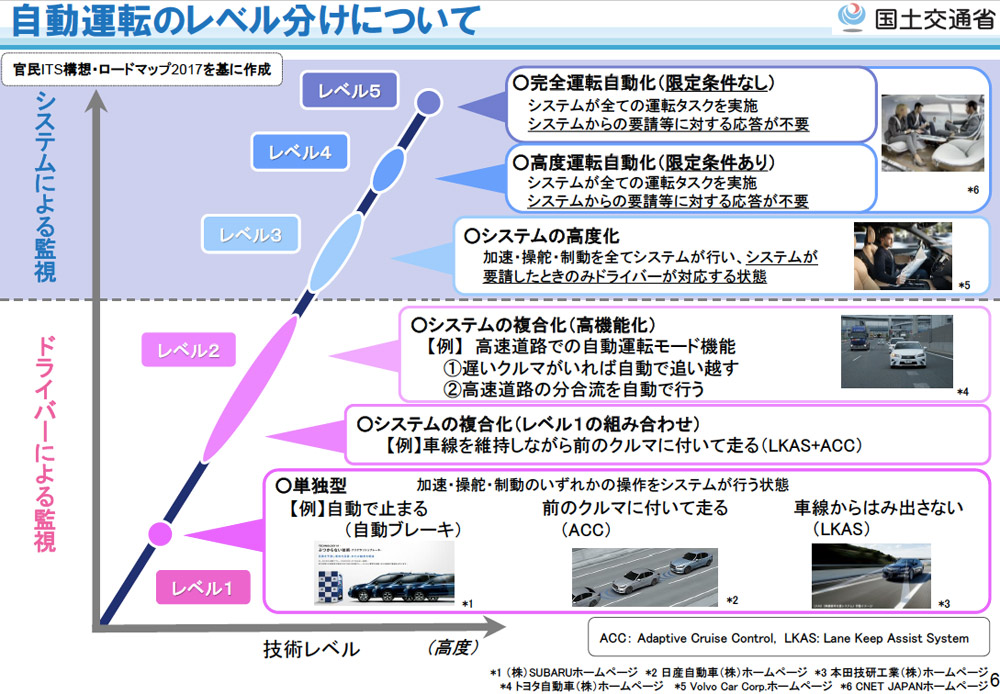

自動車の完全自動運転化には、もはや誰もが知っての通りその自動化の程度によってレベル1からレベル5まであります。

ITMediaさんの以前の記事に掲載されていた表を拝借して載せます(アカンかったら言うてください)。

今現在、日本国ではレベル3の機能を持ったクルマはありますが、法令的にはレベル2までとなっているため、レベル3の走行をしていても運転者の監視が必要となっています。つまりハンドルから手を離す(=運転をシステムに任せて脇見や居眠りをする)ことは基本的には許されていません。つまり「運転業務責任は運転者にある」という法体系になっています。

さて、責任論や法的にどうのというお堅い話はこの際置いといて、実際にこの日本でレベル5の完全自動運転の自動車を「OK」として一般ピーポーに解き放ったら、実際にどういう事が起こるのかを具体的に考えてみましょう。具体的に考える事で、私が向こう100年経っても無理とか夢のない事を言った意味が分かってくると思います。

さて、自分が完全自動運転のできる、いわゆる夢のロボット自動車に乗り込んで旅行へ行こうとしましょう。

マイカーを停めている自分の車庫から数百km先にある目的地をカーナビだかスマホだかでセットします。でクルマの「スタート」ボタンでも押すと勝手にエンジンがかかって、後はクルマが勝手に運転していつ着くとも知れない目的地に向かって走り出してくれる訳ですね。「レベル5は運転監視は不要」ですから、出発したらあとは寝てようが後部席で家族と団らんしてようが構いません。正に夢のような話ですね・・・。

と、ここでちょっと待ってください。

さらっと書きましたが、このクルマにセットする「目的地」ってのが問題なんですよ。この目的地って具体的にどこを指すんでしょうかね?

現在のカーナビシステムの場合は、運転者がいますので目的地周辺に着いたら運転者の判断で駐車場なり、旅館の停車場なりにクルマを滑り込ませて乗降します。何の問題もありません。しかし、完全自動運転の場合はどうなるのでしょうか?

具体的に目的地をどこにセットするのでしょうか。到着してからの判断もロボットたるクルマが判断しますので、どこかの広場、待避所、駐車場という事になりますね。となると目的地周辺に24時間開放されている広い駐車場があれば問題ありませんが、田舎の人が東京都内や大阪市内、道の狭い京都市内等に目的地とした場合はどうなるのでしょうか。私はまずここが問題としてひっかかるんですね。また、思っていた駐車場が何か事情があってパイロンやロープで入り口が封鎖されていた場合等はどうなるのでしょうか。仮にコンビニやスーパーの駐車場を目的地にしたとしても、この場合は迷惑千万な話だし、コンビニに未明の時刻に入ってきたクルマが、そのまま沈黙して駐車場の一角を占有してしまうとなると、コンビニのオヤジも黙ってはいないでしょう。到着予定時刻をセットすればロボットクルマはその時刻に到着しようとするのでしょうが、途中で事故があったり道路工事等で到着時刻が狂って真夜中になる事も考えられます。すると大型スーパーの駐車場も閉鎖されていますよね。コインパーキングだって同じ事です。観光地の駐車場だってシーズン中は夜中はロープ張ってますし昼間は満車は普通ですしね。

そうなると、運転者(?)がハッと目を覚ますと、幹線道路上で駐車場待ちの路駐状態になっていて大渋滞を引き起こしていた・・・なんて事にもなり得る訳で、コインパーキングに勝手に入られていたりすると、朝起きて出て行く際には数千円の駐車料金になっていた・・・なんて事もありますね。

つまり、この先時代がいくら進んでも「クルマの放置」はできませんので「目的地のセット」と言う時点で、寝てたら目的地に着くクルマってのは既に無理がある訳で、「近所に着いたら起こされる」というシステムになるわけです。ま、それでも楽で便利なんですけどね。

となると、完全自動運転のクルマが一般に普及するなんて、責任論や法律論の前に物理的な理由で既に無理って事になるんですよ。今から原発20基新調して、再生可能エネルギーだの火力だのを増強してEVを普及させて自動運転化しても、「寝てたら着くクルマ」は「どことも知れない目的地の駐車場を100%空いている」という状況になるまで整備しないと無理なんですね。そんな事って非現実的だと思うんですよね。特に駐車場については無頓着で居続けた日本では厳しいと言わざるを得ないでしょう。

しかし、完全自動運転車を一般普及させる方法が一つだけあります。

これを言うと自動運転マンセーな方に後出しジャンケンされるので気に食わないのですが、敢えて書いておきましょう。それは一般人の車の所有を規制で無くして全てハイヤーにする事です(ハイヤーは呼ぶ、タクシーは拾うと言います)。

つまり、通勤、帰省、旅行など移動したい時にスマホなどで「クルマを呼ぶ」と、自宅前などにクルマが来てくれて乗り込み、目的地をセットしてやれば自動運転で目的地まで運んでくれ、到着15分前位にはアラームで起こしてくれるなり知らせてくれる。目的地に着いたらそのクルマは乗り捨てます。するとクルマは次のご用人の所へ走り出します。となると、到着時の駐車場問題は解決します。恐らくこれしか方法はないでしょうね。

そうなると、クルマはもはや個人的な公共の乗り物という事になるのでしょうね。

さてさて、これ、バイクでもやりますか・・・?